Online-Vortrag und Gespräch im Hospitalhof am 04.02.21

Online- Webinar der Wohnwerkstatt Karlsruhe

Onlinekatalog

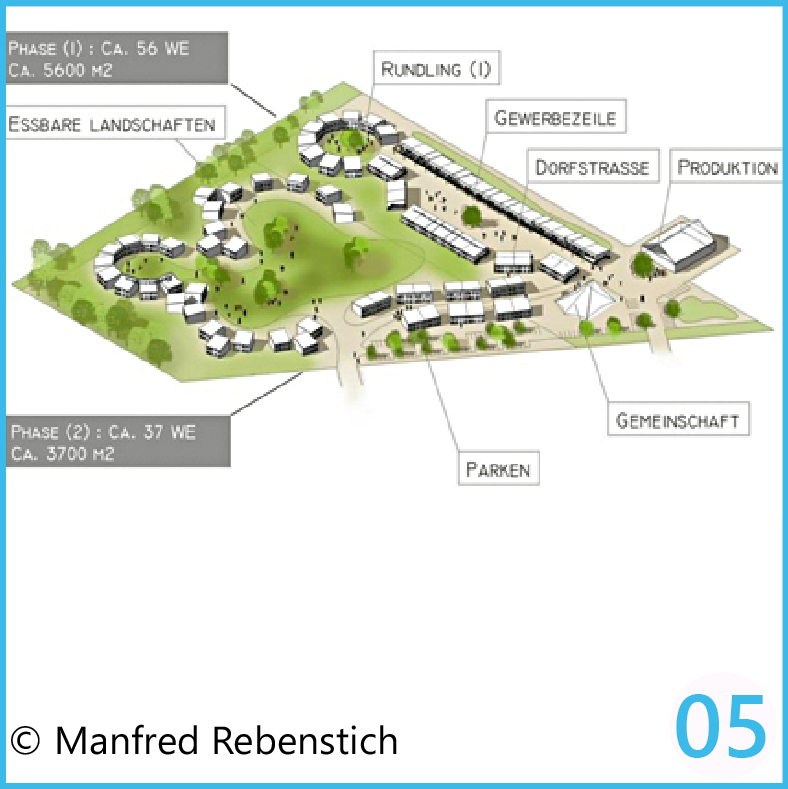

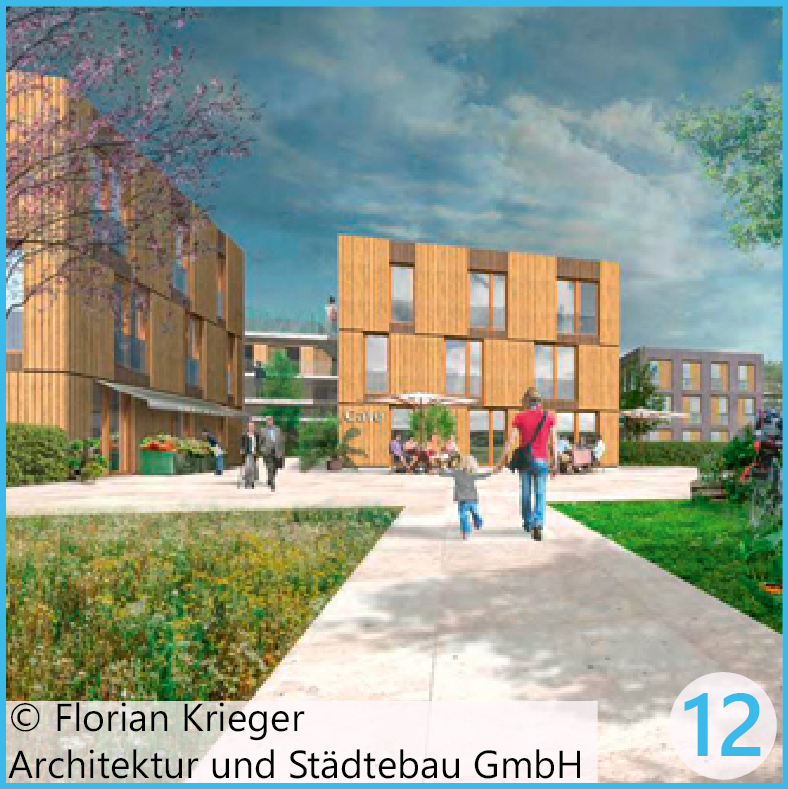

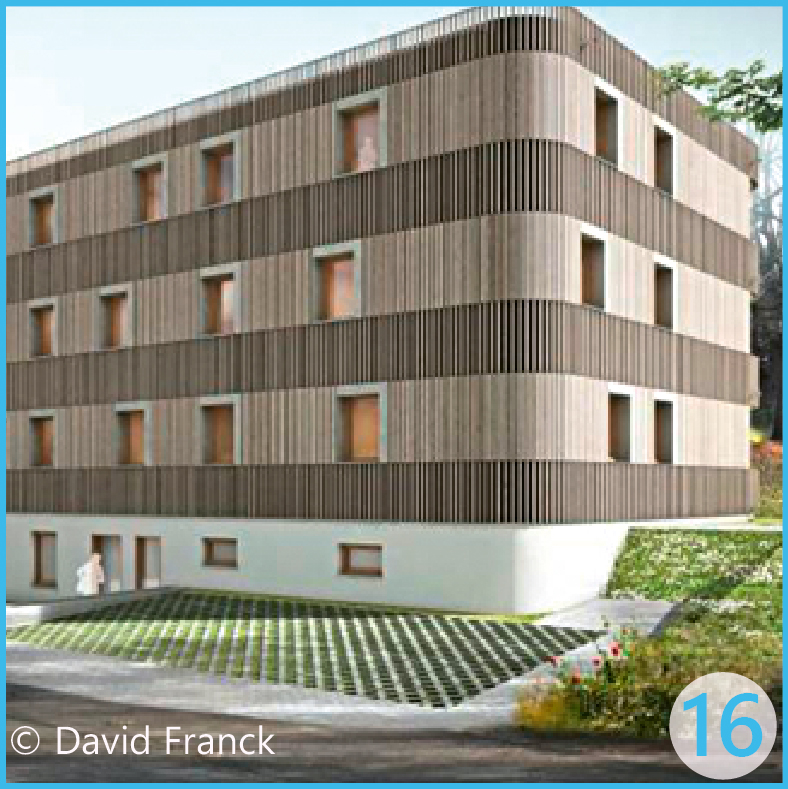

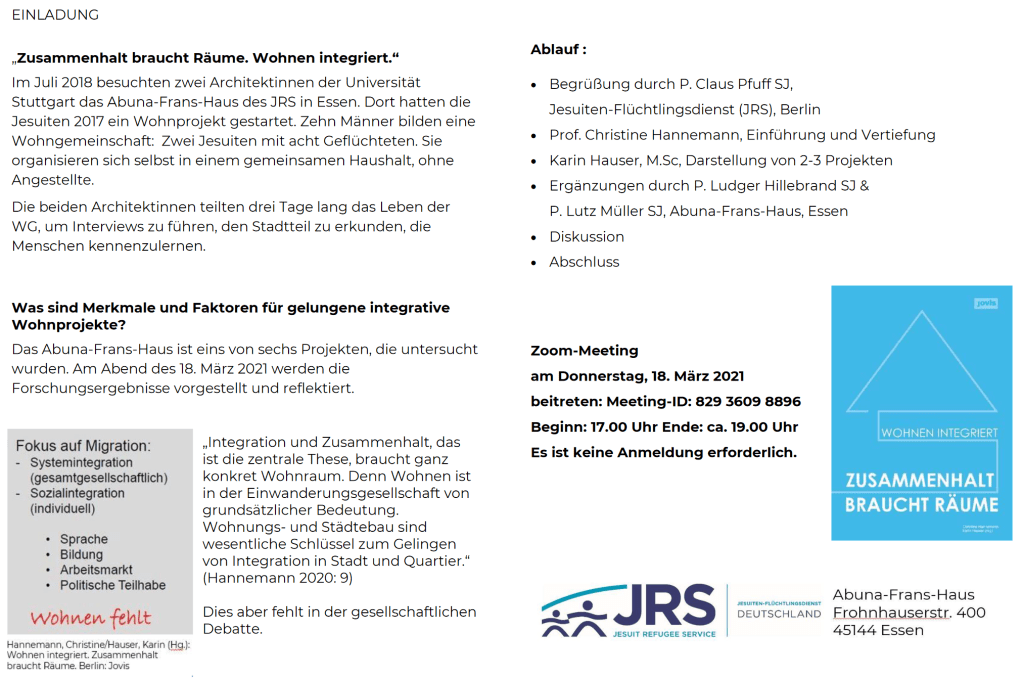

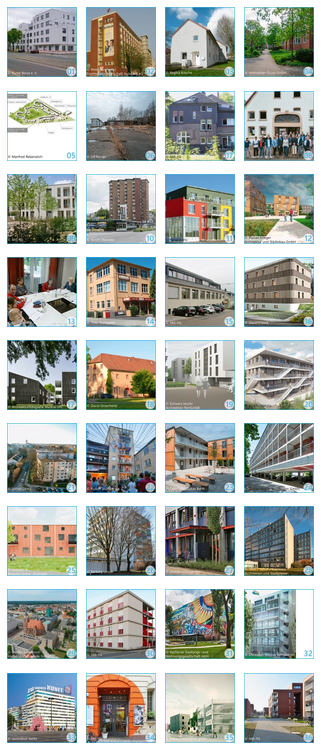

Zur Auswahl der 6 Fallstudien, die in diesem Forschungsprojekt empirisch untersucht wurden im erstem Schritt 36 bundesweite Wohnprojekte erfasst. Begeben Sie sich mit uns auf eine Deutschlandreise zu den 36 integrativen Wohnprojekten. Alle Projekte werden hier kurz vorgestellte und nach sechs sozialen und architektonischen Kriterien bewertet (Stand 2018).

Derzeit erforschen Studierende des Seminars „Integration durch Wohnen?!“ am Fachgebiet Architektur- und Wohnsoziologie der Universität Stuttgart einige dieser Wohnprojekte. Die Erkenntnisse werden im Frühjahr 2020 hier veröffentlicht.

Hier gehts zur Projektübersicht.

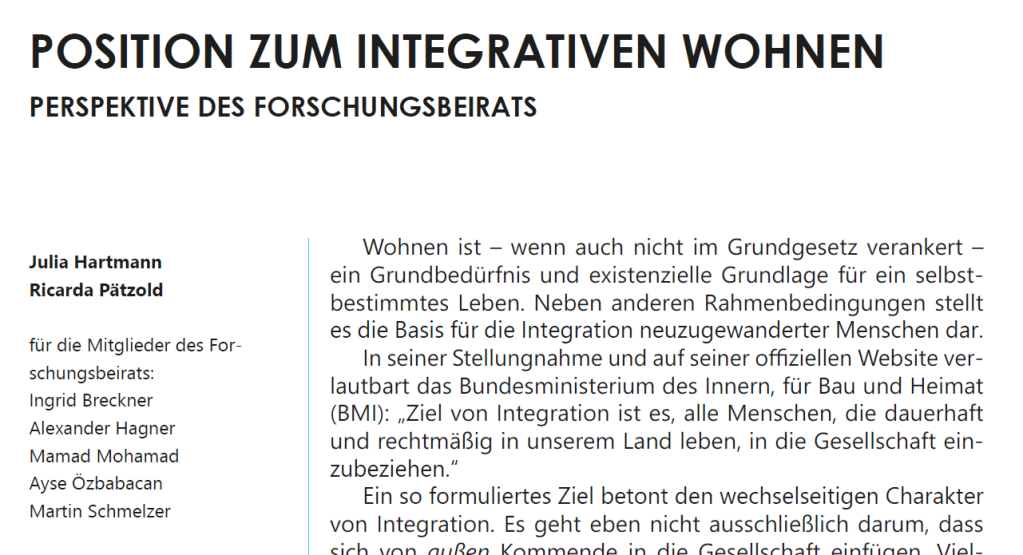

Der Standpunkt des Beirats wurde in einem Positionspapier zusammengefasst, dessen Langversion hier heruntergeladen werden kann.

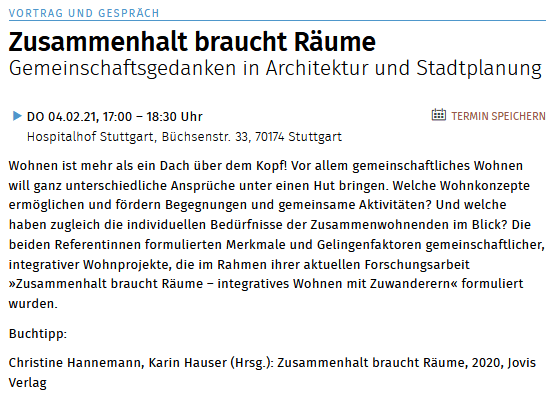

Publikation Zusammenhalt braucht Räume: Wohnen integriert

Wir freuen uns Ihnen mitteilen zu können, dass die Erkenntnisse des Forschungsprojektes in dieser Publikation veröffentlicht sind. Bestellen Sie Exemplare über JOVIS: hier.

Christine Hannemann / Karin Hauser (Hg.)

JOVIS Verlag, Berlin

Die Rückkehr der Wohnungsfrage, die sich von den Problemen der Wohnkosten, der Zuwanderung und der Segregation herleitet, ist in der breiten Öffentlichkeit auf große Resonanz gestoßen. Das Wie des Wohnens hat erneut Aufmerksamkeit erlangt. Kleinbürgerliches Wohnen in einer abgeschlossenen Wohneinheit, wie es sich in den 1920er Jahren etabliert hat, dominiert zwar bis heute, ist aber längst überholt. Dieses Wohnkonzept – Wohn-, Schlaf- und Kinderzimmer sowie Küche, Bad und Flur – steht einem Wohnen entgegen, das gesellschaftliche Integration, Teilhabe und Zusammenhalt fördert. Eine besondere Chance in dieser Hinsicht eröffnen Projekte, die interkulturelles, moderiertes und gemeinschaftliches Zusammenwohnen von verschiedenen sozialen Gruppen und Personen unterschiedlicher geografischer Herkunft ermöglichen: integrative Wohnprojekte. Die Autor*innen dieses Bandes haben einige davon ausfindig gemacht und in Fallstudien untersucht. Zusammenhalt braucht Räume fokussiert das Zusammenwohnen von Ortsansässigen und Neuzugewanderten.

Abschlusstagung „Zusammenhalt braucht Räume – Chancen und Perspektiven integrativer Wohnformen“

Am 6. März 2020 fand in Berlin die Abschlusstagung „Zusammenhalt braucht Räume – Chancen und Perspektiven integrativer Wohnformen“ statt. Mit dem Fachpublikum wurde darüber diskutiert, was dynamische Wanderungsprozesse für das Zusammenleben und den sozialen Zusammenhalt bedeuten und welche Integrationskraft das Wohnen entfalten kann. Die Tagung bildete den Abschluss des Forschungsprojekts „Zusammenhalt braucht Räume – integratives Wohnen mit Zuwanderern“.

Die Dokumentation der Tagung sowie die Präsentationen der Referent*innen stehen zum Download zur Verfügung.

Dokumentation Abschlusstagung „Chancen und Perspektiven integrativer Wohnformen“

Julia Diringer „Projektergebnisse – Kommunale Handlungsstrategien“

Karin Hauser „Projektergebnisse – Integrative Wohnprojekte“

Alexander Hagner „Architektur & Soziabilität“

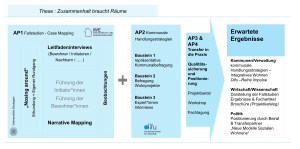

Das Forschungsprojekt „Zusammenhalt braucht Räume – integratives Wohnen mit Zuwanderern“

Das BMBF-Projekt ist eine Zusammenarbeit zwischen dem Fachgebiet Architektur- und Wohnsoziologie, Fakultät Architektur und Stadtplanung der Universität Stuttgart & dem Deutschen Institut für Urbanistik in Berlin (Difu).

Der Fokus des Projekts liegt auf der Untersuchung der sozialräumlichen Integration von Zuwanderern und deren Vernetzung im städtischen Nachbarschafts- bzw. im ländlichen Siedlungsgefüge.

Das Forschungsprojekt hat das Ziel, integrative Wohnprojekte zu erfassen, zu untersuchen und nach ihrer integrativen Wirkung zu bewerten. Darauf aufbauend sollen Möglichkeiten der Verbreiterung und Übertragbarkeit aufgezeigt werden – mit positiven Effekten für die kommunale Praxis der Integration von Geflüchteten.

Während der gesamten Projektlaufzeit findet eine kontinuierliche Rückkoppelung der Forschungsbefunde mit der kommunalen Praxis statt. Zur Qualitätssicherung und Positionierung ist eine intensive Zusammenarbeit mit ausgewiesenen Praxis- und Transferpartnern vorgesehen sowie die Einrichtung eines Projektbeirats, der das Forschungsprojekt beraten und begleitet wird.

Die Ergebnisse sollen hinsichtlich ihrer Übertragbarkeit auf andere Kommunen geprüft und aufbereitet werden. Sie münden in unterschiedliche Produktformen, die sowohl die Forschungs-Community als auch kommunale Praxis und Politik ansprechen sollen.